○川場村社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成15年12月25日

告示第39号

川場村社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が行う生活困難者等に対する利用者負担の軽減事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「対象サービス」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第10条に規定する介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち整備法附則第10条に規定する介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 この告示において「利用者負担額」とは、次の号に掲げるサービス区分に応じ、それぞれ該当番号に定める額をいう。

(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下この項において「居宅算定基準」という。)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下この項において「地域密着型算定基準」という。)により算定した額(現に要した費用の額が居宅算定基準及び地域密着型算定基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費(以下この項において「居宅介護サービス費」という。)及び法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費(以下この項において「地域密着型介護サービス費」という。)を控除した額

(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

次に掲げる額の合算額とする。

ア 居宅算定基準、地域密着型算定基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下この項において「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した額(現に要した費用の額が居宅算定基準、地域密着型算定基及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費(第4号アにおいて「地域密着型介護予防サービス費」という。)を控除した額

イ 食事の提供に要する費用

(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

次に掲げる額の合算額とする。

ア 居宅算定基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下この項において「予防算定基準」という。)により算定した額(現に要した費用の額が居宅算定基準及び予防算定基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から居宅介護サービス費及び法第53条第2項に規定する介護予防サービス費を控除した額

イ 食事の提供及び滞在に要する費用から法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費」という。)及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費(次条第2項第2号において「特定入所者介護予防サービス費」という。)を控除した額

(4) 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護

次に掲げる額の合算額とする。

ア 地域密着型算定基準及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が地域密着型算定基準及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費を控除した額

イ 食事の提供及び宿泊に要する費用

(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

次に掲げる額の合算額とする。

ア 地域密着型算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が地域密着型算定基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から地域密着型介護サービス費を控除した額

イ 食事の提供及び居住に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額

(6) 介護福祉施設サービス

次に掲げる額の合算額とする。

ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から法第48条第2項に規定する施設介護サービス費(第5条第2項本文において「施設介護サービス費」という。)を控除した額

イ 食事の提供及び居住に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額

(7) 介護予防訪問介護相当事業

(8) 介護予防通所介護相当事業

次に掲げる額の合算額とする。

ア 予防算定基準の例により算定した費用の額から第1号事業支給費を控除した額

イ 食事の提供に要する費用

(軽減事業)

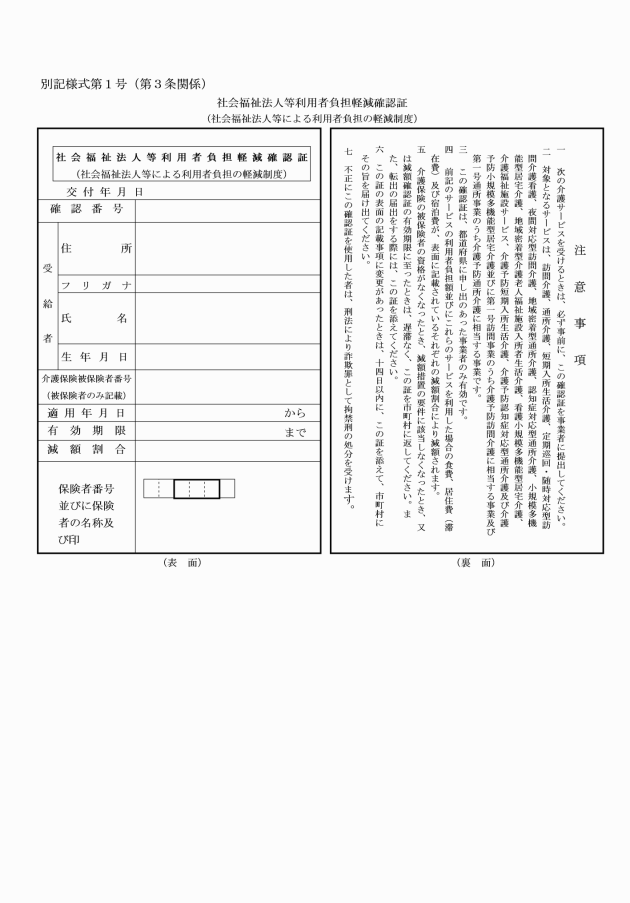

第3条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び当該法人が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在する市町村に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、川場村から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う軽減対象費用の4分の1を軽減するものとし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、軽減対象費用の2分の1を軽減するものとし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者(以下「生活保護受給者」という。)については利用者負担額の全額を軽減する。ただし、次に掲げる者については、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る軽減対象費用の10分の10を軽減することができる。

(1) 平成25年8月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「生活扶助基準」という。)の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第5条第1項に該当するもの

(2) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第5条第1項に該当するもの

(3) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第5条第1項に該当するもの

(4) 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第5条第1項に該当するもの

(5) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第5条第1項に該当するもの

(6) 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第5条第1項に該当するもの

(高額介護サービス費等の適用)

第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の適用は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の利用者負担については、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の第2条第2項に規定する利用者負担額について、本事業に基づく軽減を行うものとする。

3 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置を行い、その後、必要に応じて本事業に基づく軽減の適用を行うものとする。

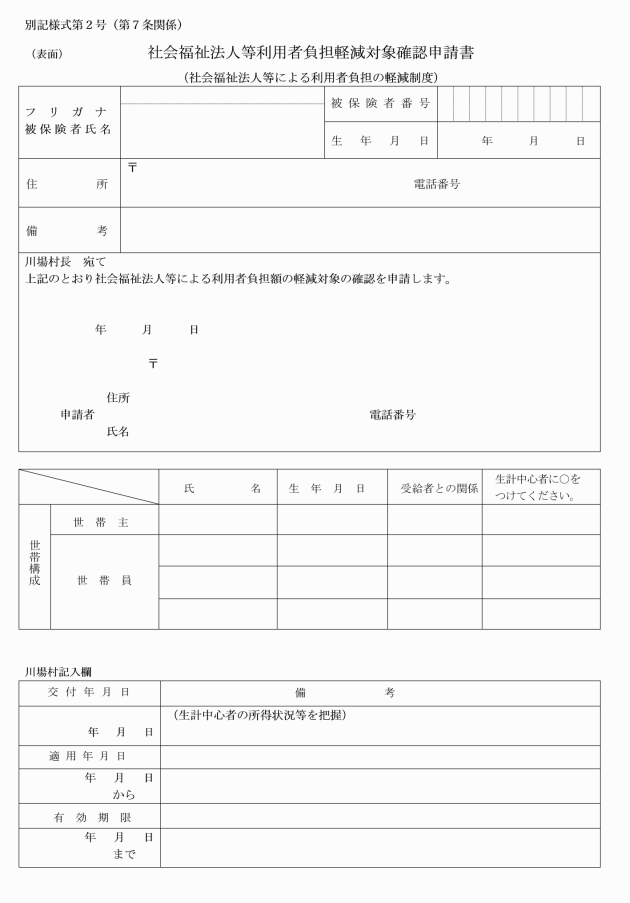

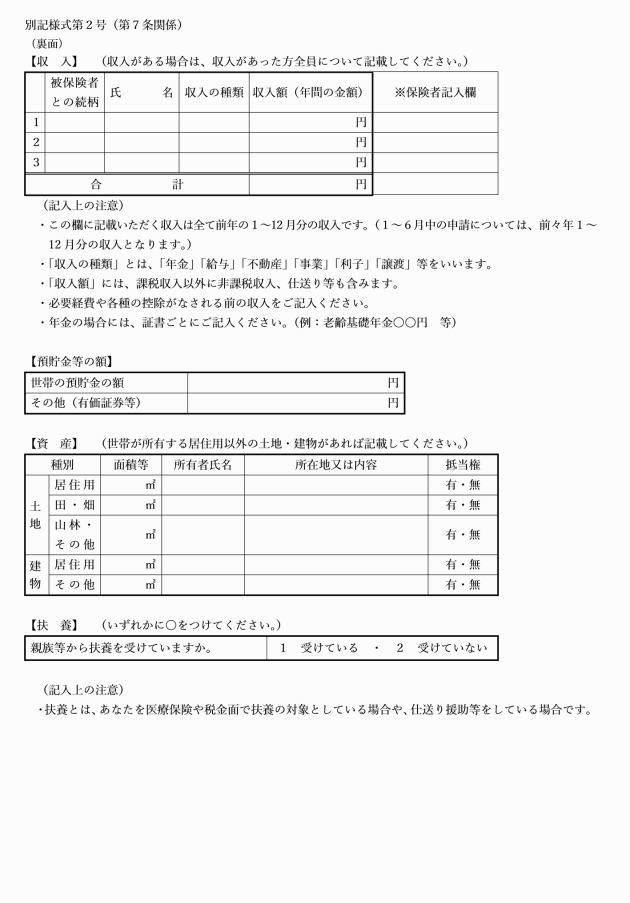

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税若しくは特別区民税(所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税等を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)及び生活保護受給者で、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用料等を負担する能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の軽減対象者であって、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下の者については対象としない。また、生活保護受給者は、個室(従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室)の居住費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。ただし、利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(助成額)

第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1%を超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。

2 前項の助成額で指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、その全額を助成対象とする。

3 前2項の助成額については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

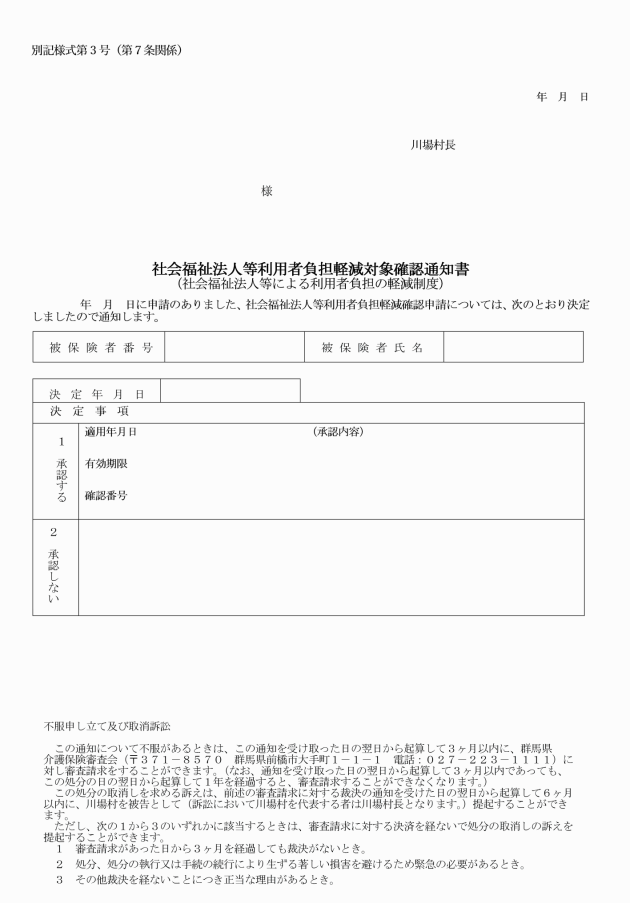

(確認証の申請及び認定)

第7条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(確認証の更新)

第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き軽減を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに確認証を添えて、申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

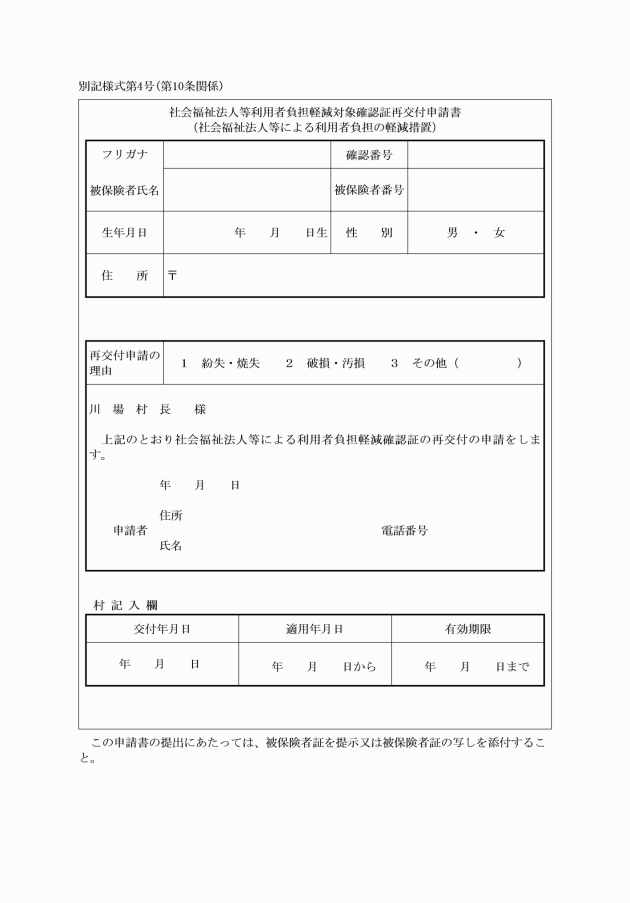

(確認証の再交付)

第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

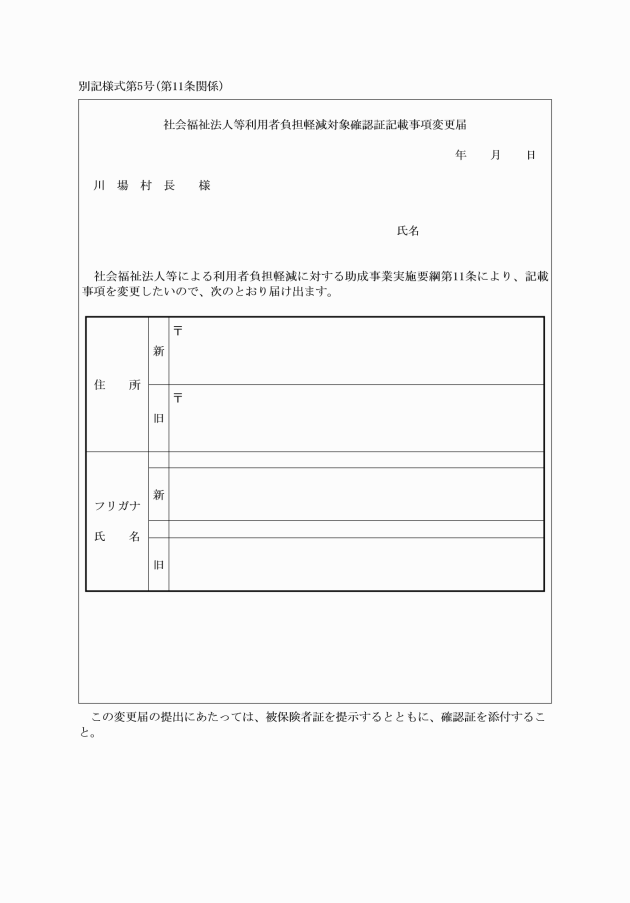

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を村長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が村の被保険者でなくなったとき

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき

(3) その他確認証を必要としなくなったとき

2 村長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき

(サービスの利用)

第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成16年1月1日から施行し、平成15年4月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの助成に係る軽減対象者の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの助成に係る第3条第2項の規定の適用については、同行中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとし、軽減の対象となる費用は、食事の提供、居住、滞在及び宿泊に要する費用を除く対象サービスに係る利用者負担額とする。

附則(平成18年3月31日訓令甲第5号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

附則(平成21年7月23日告示第36号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成24年6月7日告示第29号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年1月15日告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

附則(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月27日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第27号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(改正前の告示に定める様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正をして使用することができる。